こんにちは、しっぽです。

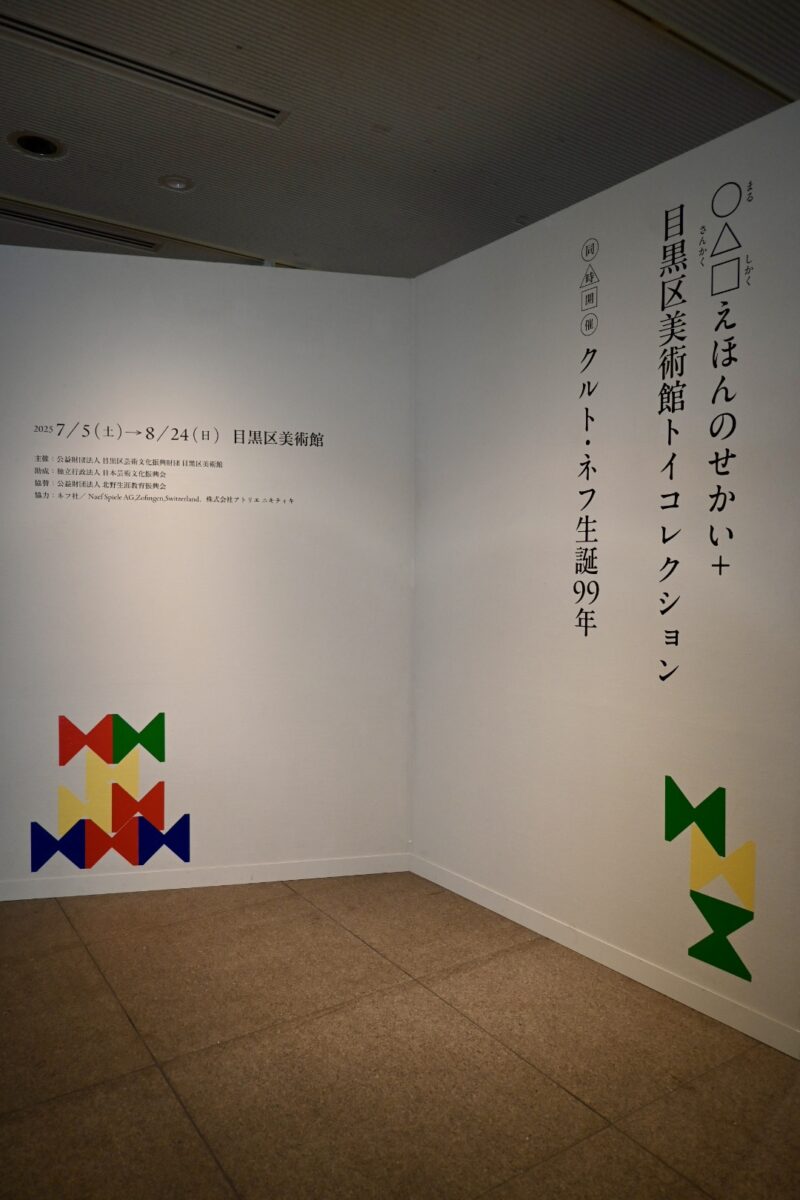

2025年7月、目黒区美術館で開催中の「○△□えほんのせかい+目黒区美術館トイコレクション 同時開催 クルト・ネフ生誕99年」展を訪れました。

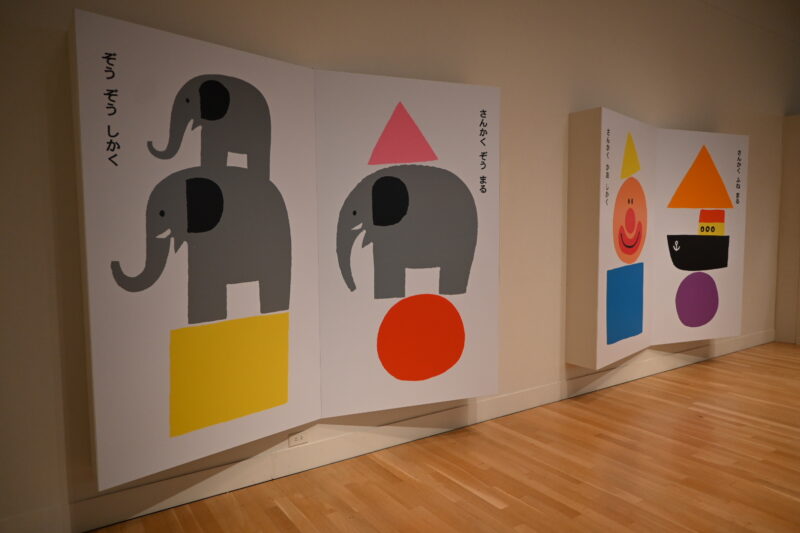

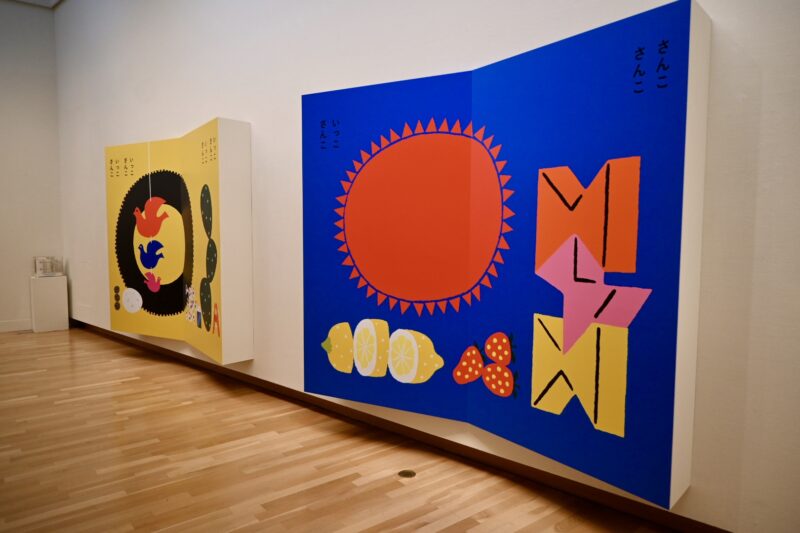

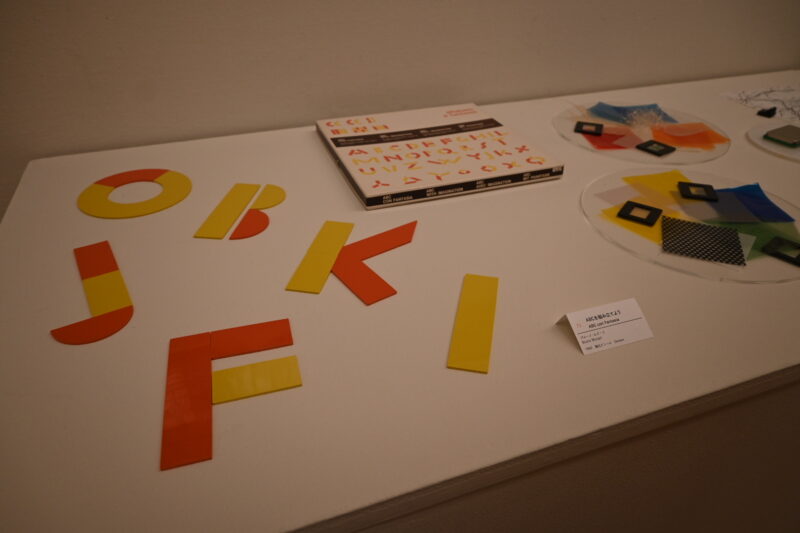

この展覧会では、及川賢治さん・竹内繭子さんによる絵本作品と、目黒区美術館が1987年の開館以前から収集してきた、国内外の優れたデザインのトイコレクションが展示されています。

※会場内の写真撮影は可能ですが、動画撮影はできません。撮影の可否は、展覧会ごとに異なる場合があります。

まずは1階からどうぞ

大きなタイトルパネルはフォトスポットにもぴったり。

階段をのぼって2階の展示室へ向かう前に、1階奥のスペースから展示が始まっているので、お見逃しなく。

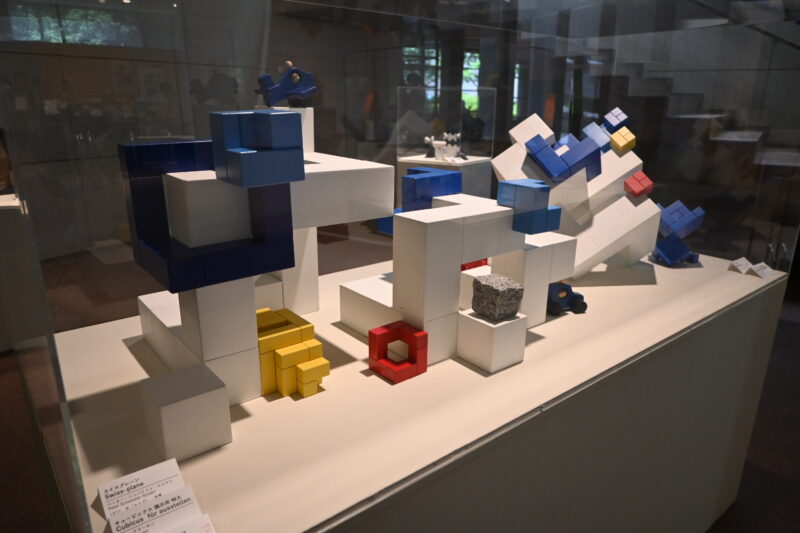

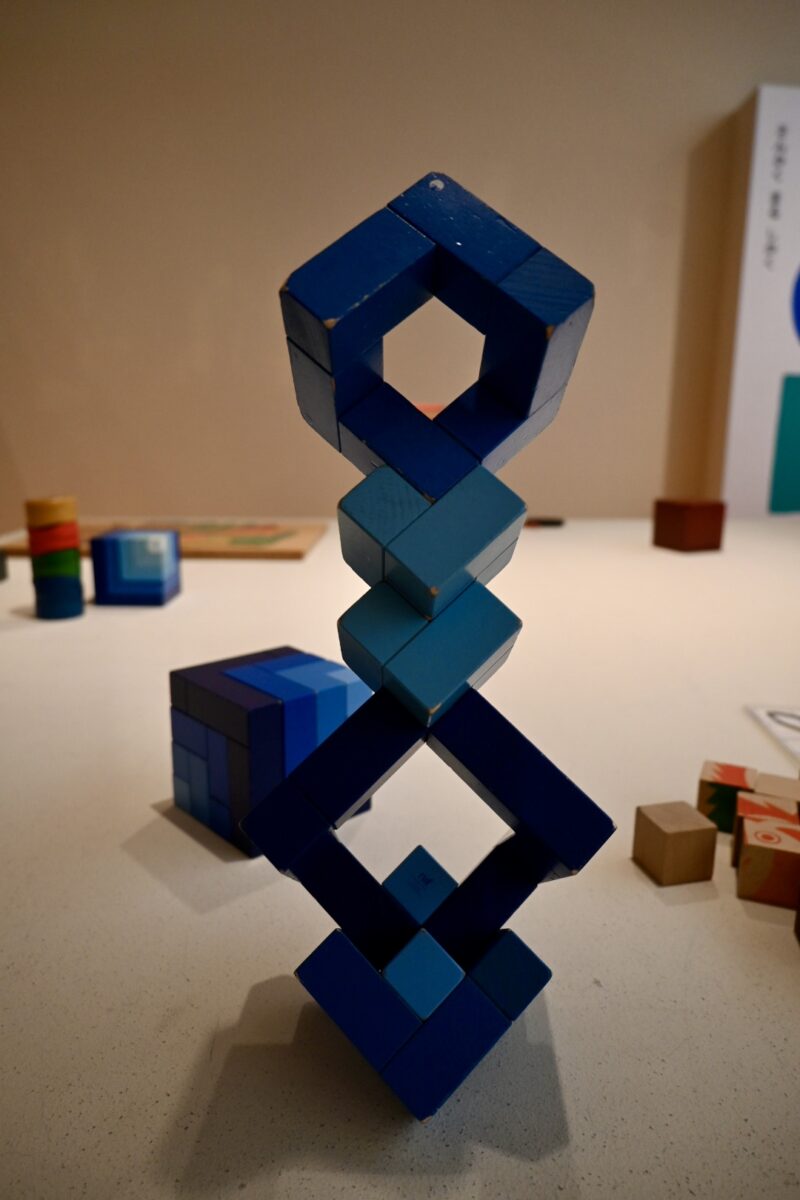

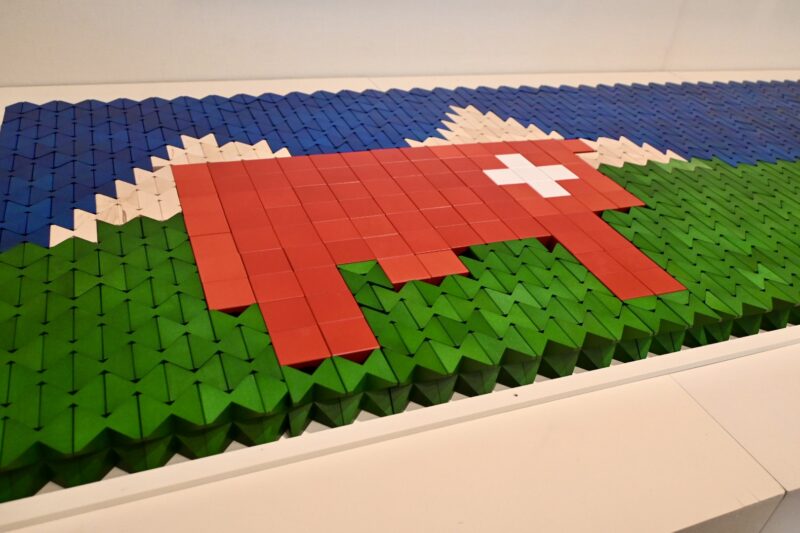

ネフスピールやアングーラ、キュービックス、セラ、ラビーリンスなど、通常販売されているサイズに加えて、特大サイズやミニサイズが展示されています。

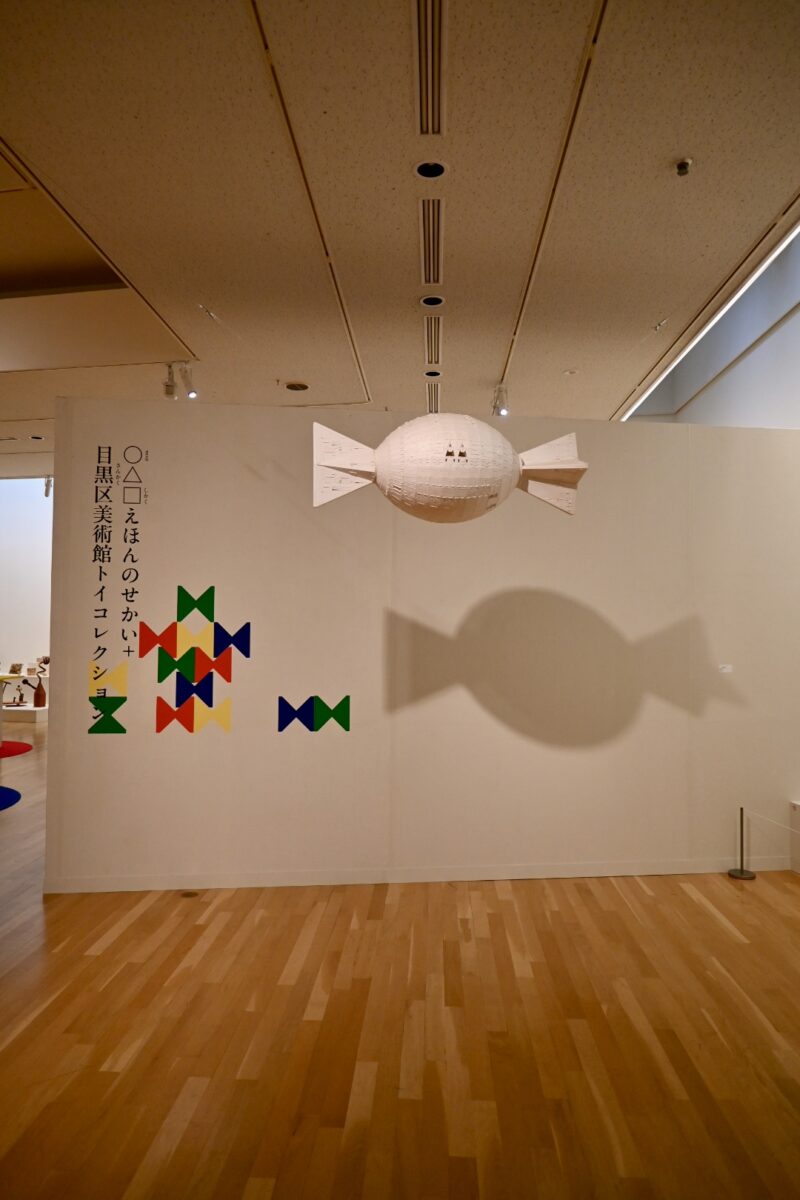

2階展示室の様子

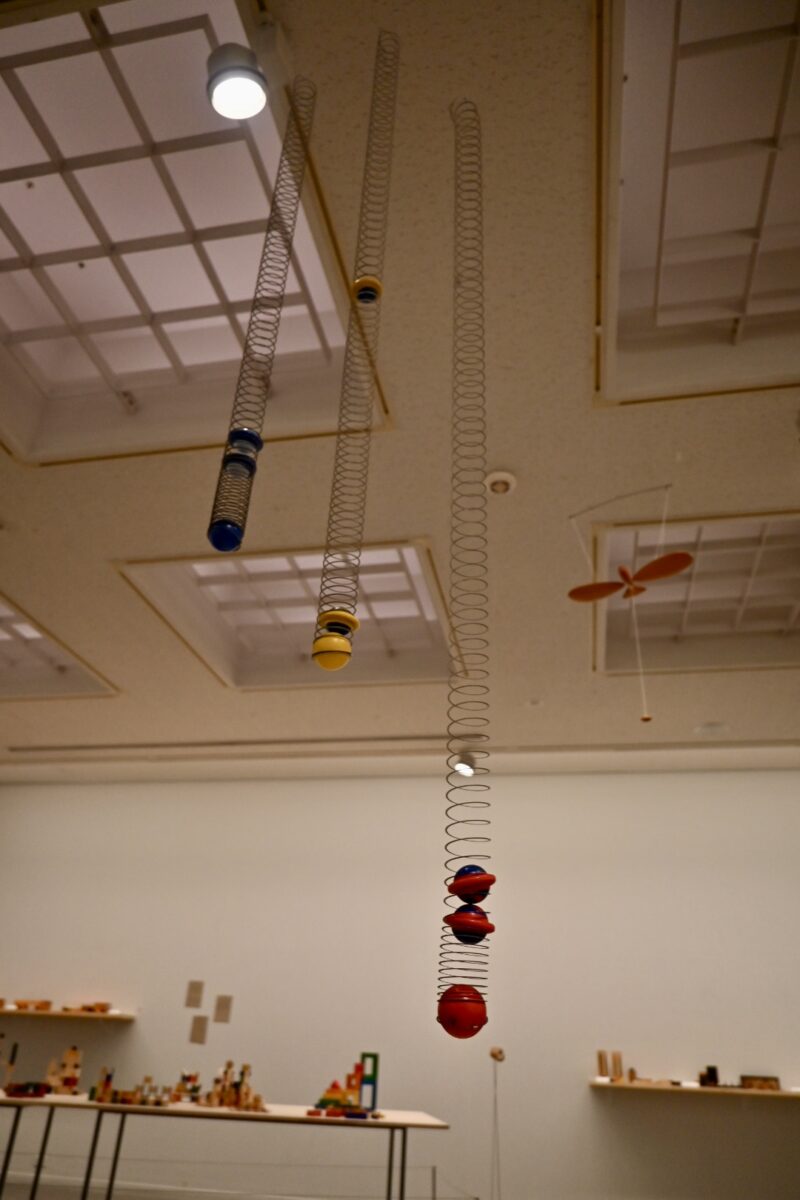

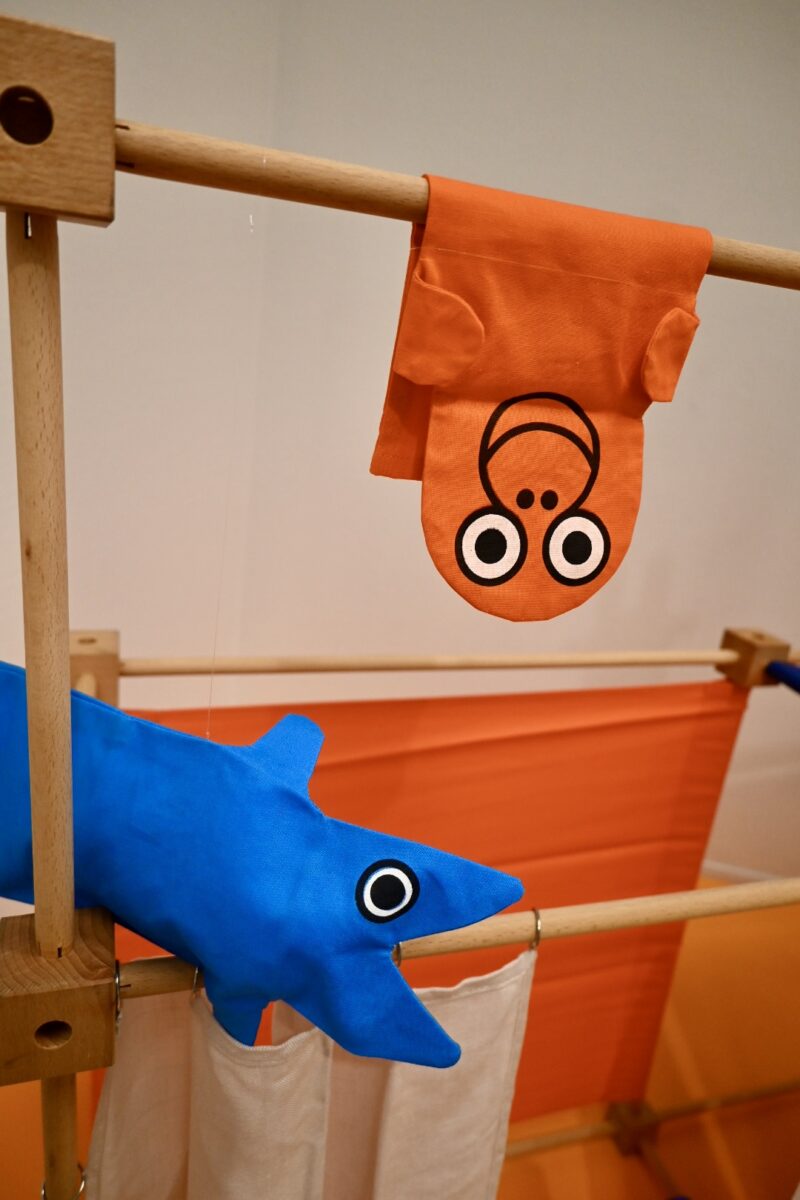

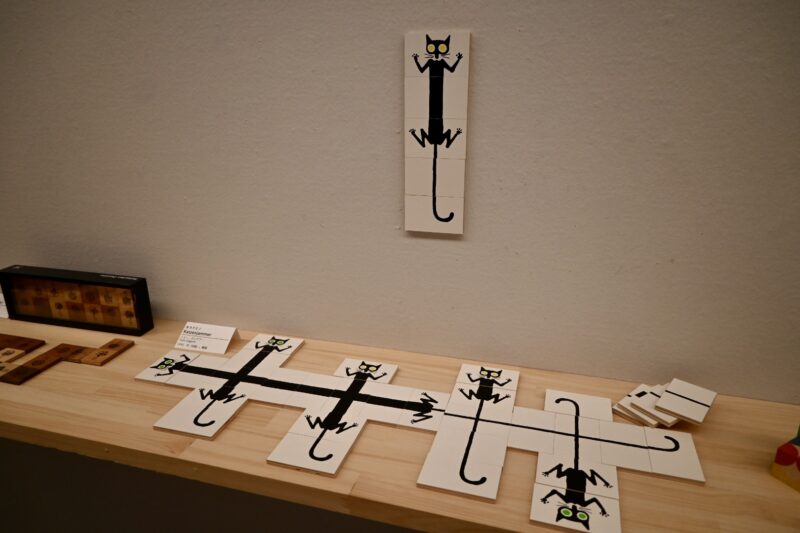

「○△□えほんのせかい+目黒区美術館トイコレクション」展では、拡大した絵本の造形物が壁面に展示され、国内外の優れたデザインの玩具が並んでいます。

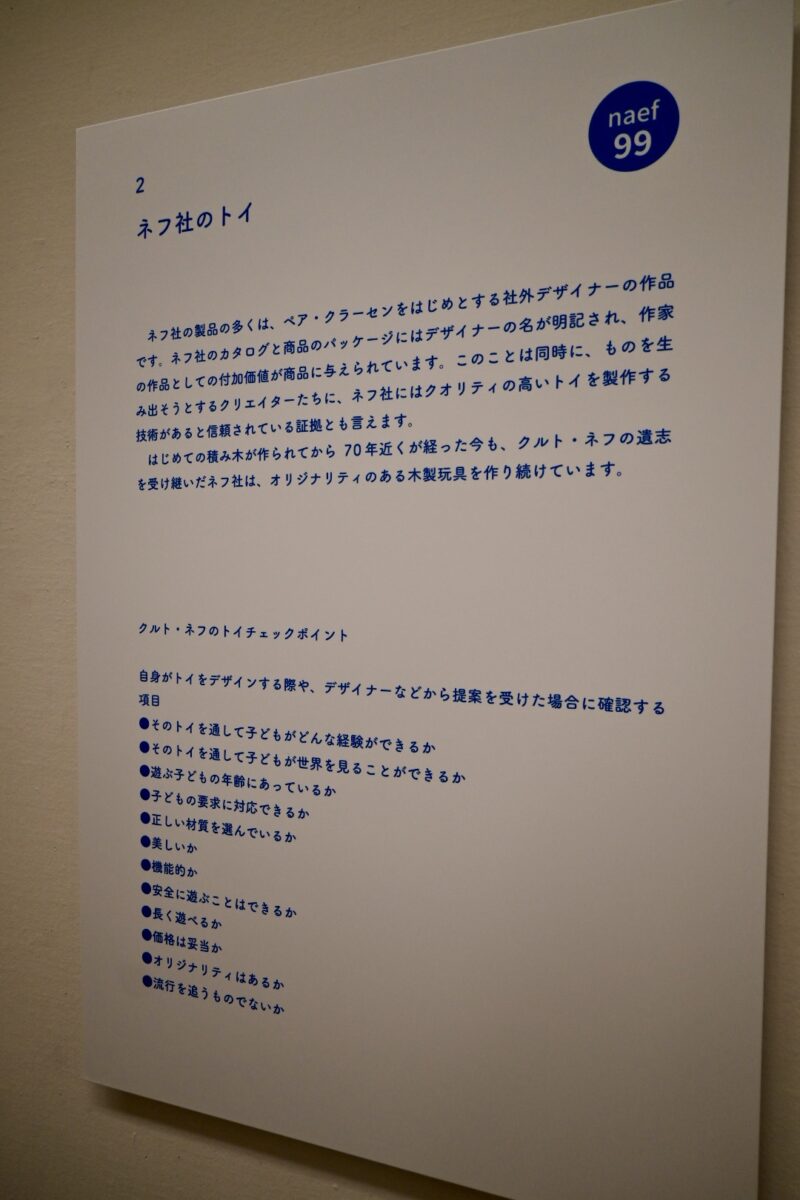

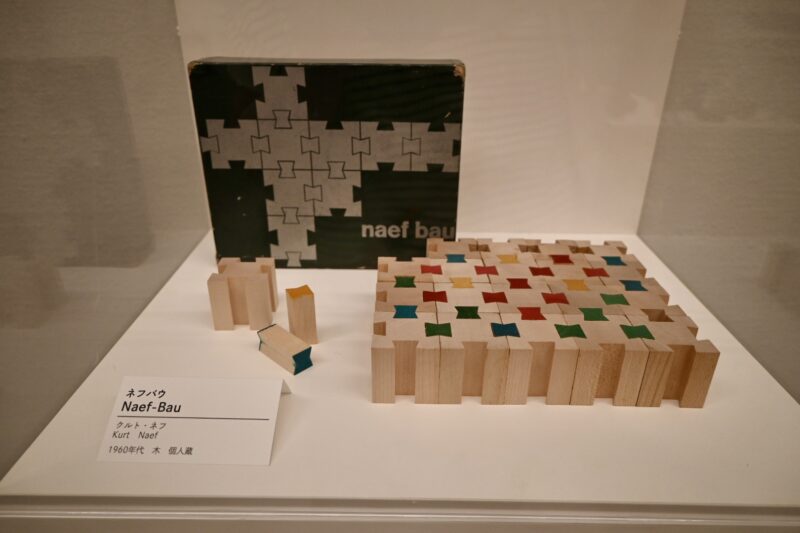

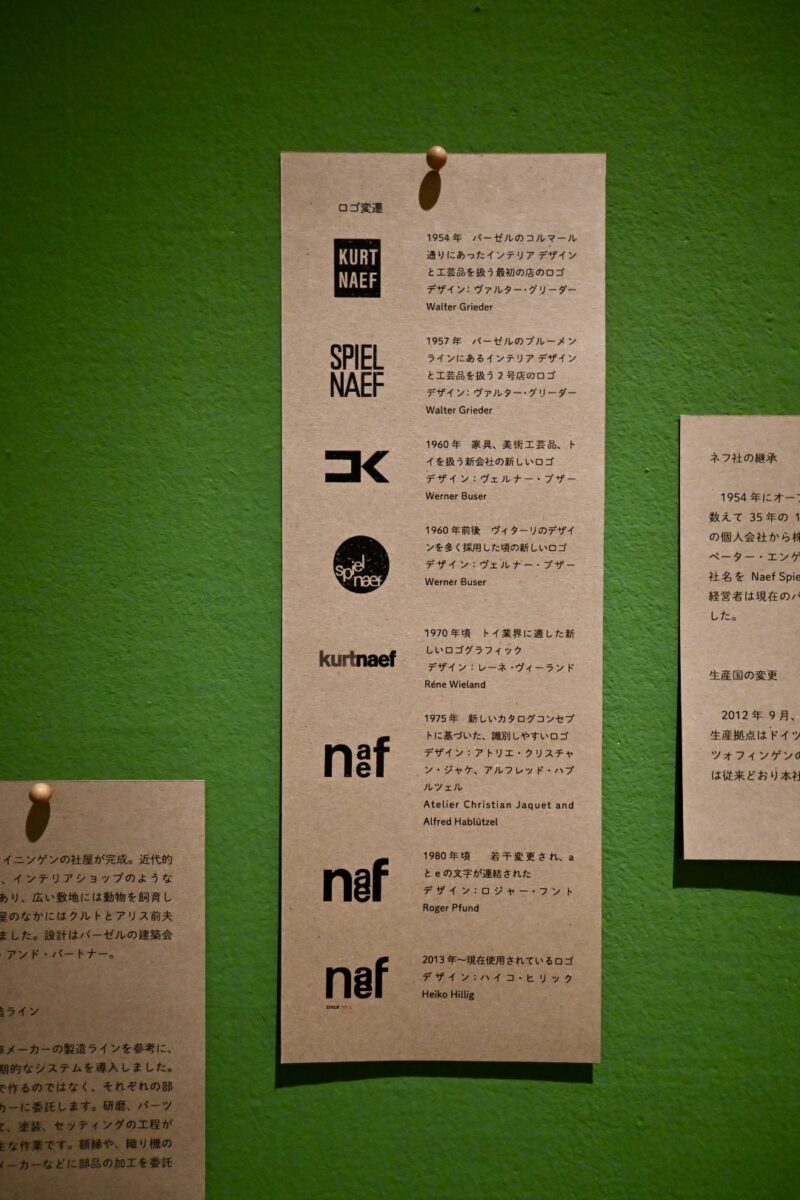

同時開催の「クルト・ネフ生誕99年」展では、ネフ社の創業者であるクルト・ネフの人物像と、世界の玩具の歴史に多大な影響を与えてきたメーカーとしての歩みが、99の解説とともに紹介されています。

いずれも、普段はなかなか目にすることのできない貴重な資料が多数展示されており、見応えたっぷりです。

展示室に足を踏み入れると、最初はずらりと並ぶ玩具の光景に圧倒されますが、ひとつひとつをじっくり眺めているうちに、時間がいくらあっても足りないように感じてきます。

ひと通り見終わったあとも、この空間にずっといたくて、帰るのが惜しくなる思いでした。

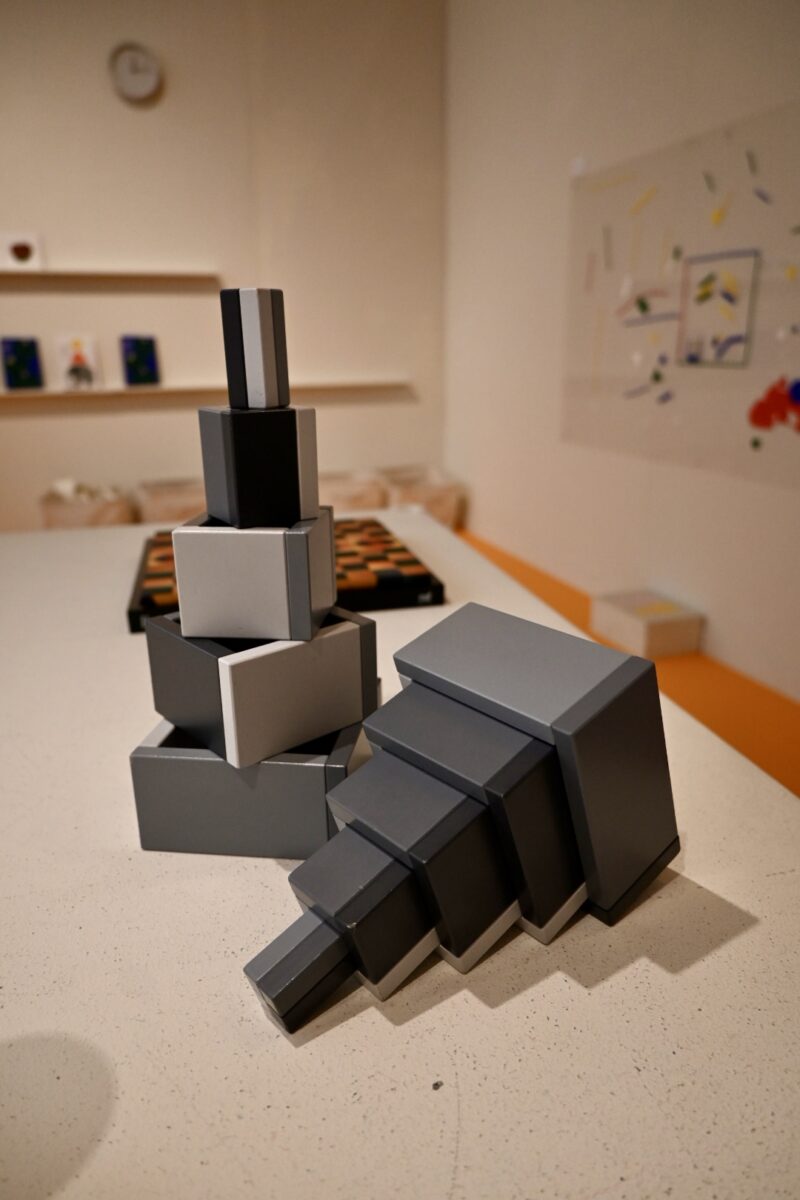

トイプレイコーナー

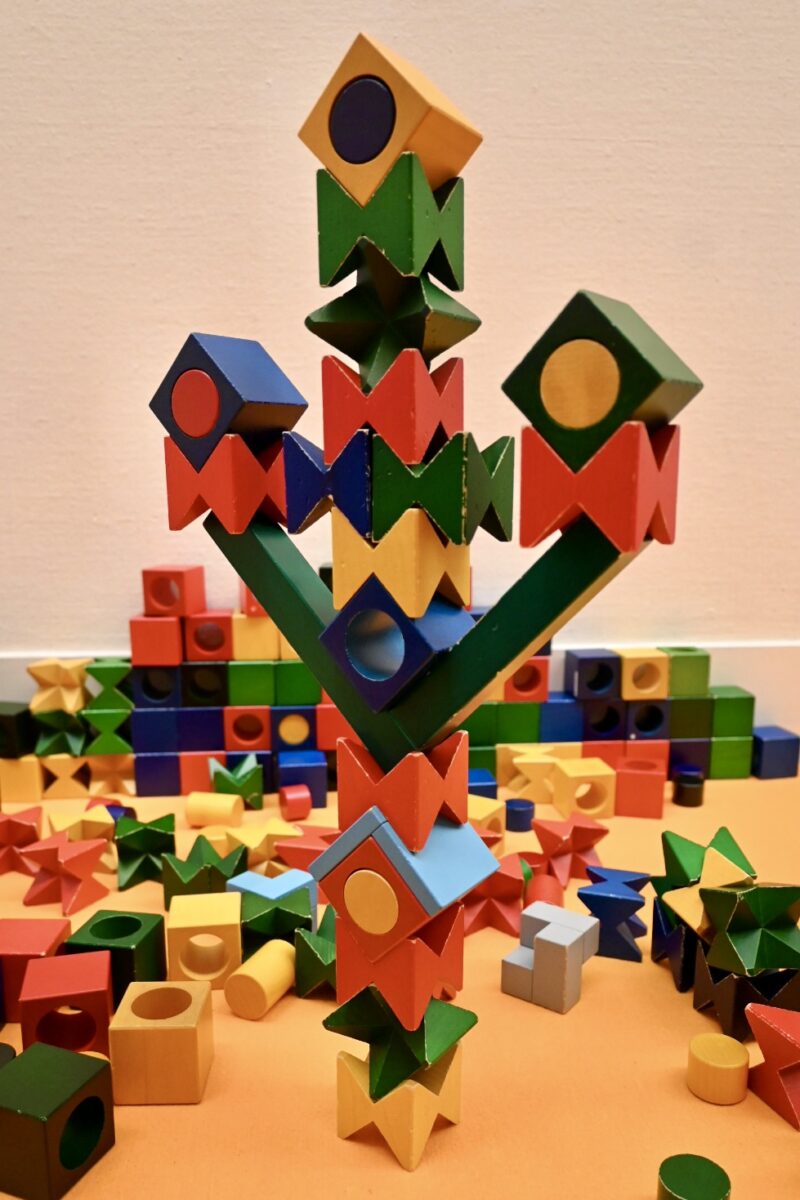

目黒区美術館に収蔵されているトイコレクションには、作品として扱われる「展示用」と、実際に手に取ることができる「教材用」があります。

こちらの体験型コーナーでは、「教材用」のトイに触れて、遊ぶことができます。

なんと、会期中の開館日には毎日オープン!

入場は無料ですが、展示室内にあるため、当日有効の観覧券が必要です。

床や壁をダイナミックに使って遊んだり、机の上でじっくり積み木やパズルに取り組んだりと、遊び方は自由。

もちろん、子どもだけでなく大人も楽しめます。

私が訪れた日は、入り口で「名前・人数・入場時刻」を記入して、待たずにすぐ入ることができました。

定員を超えた場合は、時間交替制となります。土日祝日の利用時間は30分です。

混雑時には、順番を待ったり、利用時間が変更になったりすることがあります。あらかじめご承知おきください。

平日は比較的空いていて、ゆっくり楽しめるそうです。

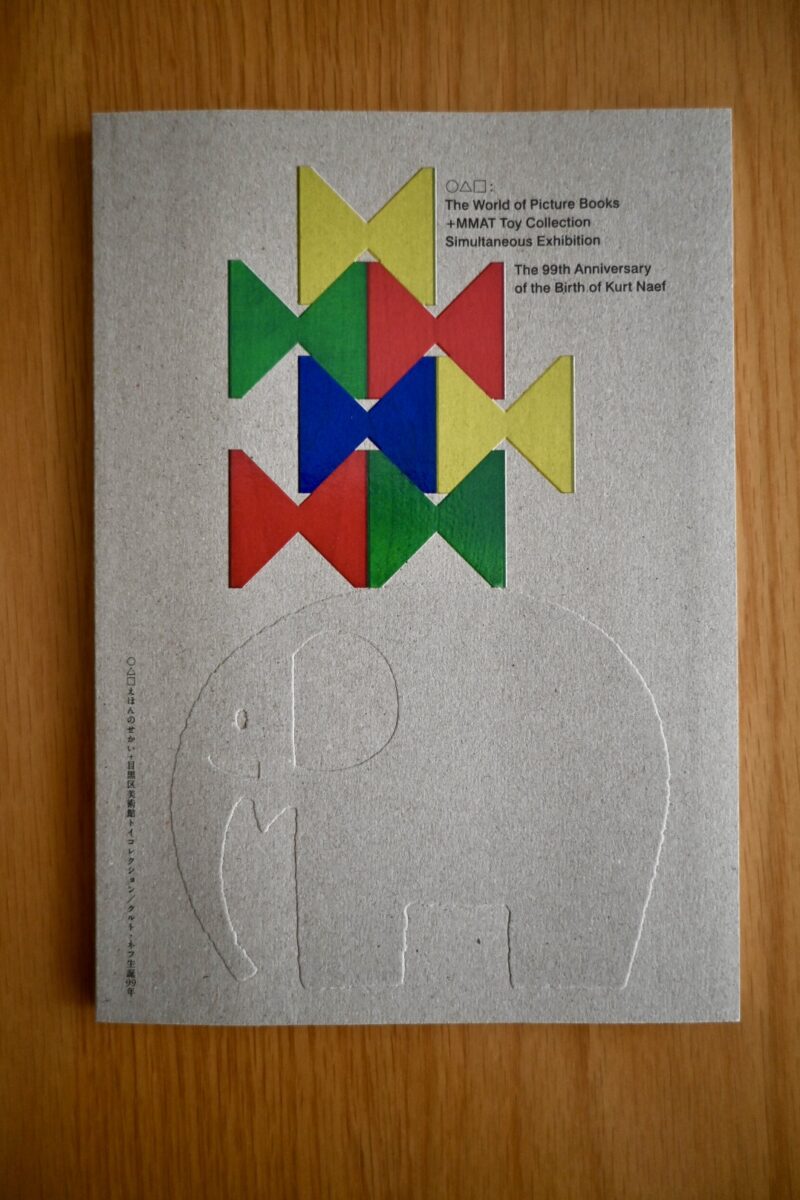

図録

会場およびオンラインショップにて、展覧会の図録が販売されています。

A5サイズ・全63ページで、トイコレクションのデータや写真、インタビュー、寄稿文などがぎっしり詰まった一冊です。

さらに、「クルト・ネフ生誕99年」展で展示されていた、99の解説もすべて収録されています。

表紙と裏表紙には、イラストとネフスピールがエンボス加工されており、印刷のこだわりや手触りの心地よさも魅力です。

展覧会を見終えたあとに購入したのですが、家に帰ってから隅々まで読み、図録を片手にもう一度展示を見に行きたくなりました。(リピーター割引があります)

「手で考える」ということ

今回の展覧会を通して、「手で考える」ことについて、深く考えるきっかけになりました。

図録の中で、目黒区美術館の学芸員・重田正惠さんは、トイの収集基準について次のように述べています。

図録26ページより、引用部分を箇条書きに再構成

- デザインが優れていること。

- 手を動かしながら創造性や独創性を育む、換言すれば「手で考える」ことができるものであること。

- 様々な形に展開できて、新たなイマジネーションを膨らませてくれるものであること。

- そして、年代を問わずだれもが遊べること。

展示室に並ぶトイコレクションは、どれもが美しく、それでいてただ鑑賞するだけでなく、「手に取って遊んだら、どんなふうに楽しめるだろう」とわくわくさせられるものばかりでした。

また、実際にトイプレイコーナーで積み木を積んだり並べたりしていたときは、ただ無心に遊んでいるつもりでしたが、あとから思い返すと、直感的に手を動かしながら、まさに「手で考えていた」のだと感じました。

さらに、「クルト・ネフ生誕99年」展で紹介されていた「手について」の一節も、強く印象に残りました。

31/naef99 手について

モノをつくる時、何かモノを触る時、私たちの手は常に内側に掌が向き合っていることが基本になっています。たとえば、水を飲む時の手の形がそのまま茶碗のカーブとなっています。人間の手は、以前は常に掌が内側を向いていてその中でモノが作られてきました。何かモノが作られる時、創造される時、必ず手は内側に中心に向かってモノを包む格好になっているのです。手のエネルギーは内側に集まります。しかし、コンピューターなどの電子機器が発達するようになって、私たちの手は、下を向くようになりました。「この時代、掌、手の内側に内在するエネルギーは、中に向けて集中することは少なくなり、外へ外へと拡散し、混沌となってしまっています。」(ペア・クラーセン談)

図録40ページより引用

私自身も今、こうしてパソコンで文章を書いているわけですが、時代の変化とともに、「向き合った手の中」でなくても、さまざまなものを作り出せる場面が増えてきました。

とはいえ、子どもの発達段階において大切な動きは、やはり「内側に向いた手」の中で育まれるものが多いですし、大人になってからも、手を動かしながら想像力を膨らませることが、原始的な楽しさや喜び、人間が生まれ持っている「遊ぶ力」につながるのだと、あらためて気づかされました。

展覧会の会期は、2025年7月5日(土)〜8月24日(日)までです。

ぜひ期間内に足を運んでみてください!

展覧会情報はこちら

○△□えほんのせかい+目黒区美術館トイコレクション 同時開催 クルト・ネフ生誕99年 | 2025年 | 過去の展覧会 | 展覧会 | 目黒区美術館